THEMATIC FACTOR IN THE REPRESENTATION OF THE “MAN OF LABOR” IN THE ELECTRONIC MEDIA OF THE RUSSIAN SOUTH

JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025

Publication text (PDF): Download

UDK: 070

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:

Gromova E. B., Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, Sevastopol, Russian Federation

Ershov Yu. M., Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, Sevastopol, Russian Federation

TYPE: Article

DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-143-158

PAGES: from 143 to 158

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: information discourse, information pattern, hero, personage, region news, expertise ability.

ABSTRACT (ENGLISH): The article examines the information discourse of the electronic media in Russian south regions. Using the tools of content analysis and an array of 95 broadcasting issues, the authors considers common and different features in the representation of «human of labor» subject. The article fixes the specialties in the broadcastings. The authors identify high quality of the expert analysis of “Vesti Don” news program, high level of spontaneous and negative information in “Vesti Cuban”. Professional artistic-publicist style of the Sunday’s informational-analytic program “Vesti. Crimеa” and sincerity in the access to human’s being in “Vesti. Sevastopol”, as well as high visual esthetic level of “Vesti. Sochi”. Every pattern is described through the analysis of journalistic TV plots with the participation of the “man of labor”. The article concludes that there are a lot of common topics and features in the news programs among these regions. From the other hand there a lot of differences in presentation of agriculture, transport, tourism, industry spheres. And so far in construction the images of the ‘’man of labor’’ in these spheres. And so far the authors show the role of the interregional events, extremal situations conflicts connected with the construction of the new objects, questions of landscaping and architecture on the territories, season processes in agriculture as the most attractive events for the creation of the actual image of the “man of labor”.

ВВЕДЕНИЕ

Каким бы всемогущим и уже привычным ни был инфотейнмент в современных телевизионных новостях, аудиовизуальные СМИ никто не освобождал от обязанности представлять человека труда: объективно, сбалансированно, постоянно. Вряд ли такая постановка вопроса будет в брендбуках самих телевизионных редакций, если допустить, что они существуют. Так почему же новости должны показывать человека труда? Ведь это не самое развлекательное и пользующееся популярностью зрелище. Однако «новости для всех» как основной продукт региональных телекомпаний предполагают обращение ко всей аудитории, в числе которой находится большая группа людей, которая так или иначе участвует в создании материальных благ и общественно-необходимых услуг. И новости перестанут отвечать своему назначению, если люди, от которых зависит благосостояние общества и события, с ними связанные, будут проигнорированы. Сюжеты об искусстве, культуре, а тем более развлекательные «легкомысленные» («бантики») появляются в выпуске, как правило, после основных сюжетов, герои которых трудятся на производстве и оказывают разного рода услуги, требующие физических, умственных и нервных затрат, навыков и умений. Эпизоды из жизни этих людей, как правило, составляют «тело» новостей. Тем более что журналисты региональных телекомпаний «своих» людей знают лучше, чем коллеги на федеральных каналах.

В научной литературе достаточно объемно представлено осмысление факторов событийной привлекательности новостей, в том числе значение показа человека в центре таких событий (О. Р. Самарцев, М. И. Шостак, А. В. Колесниченко, Г. В. Вирен, Э. Фихтелиус). Вслед за О. Р. Самарцевым с соавторами [11, c. 417], мы можем назвать фактор человека в новостной истории «модусом в модусе», «когда одно средство активизируется внутри другого либо совместно с другим, реализует эмфазис». М. И. Шостак особо выделяет среди новостей «представление людей («знакомства»), «ролевые репортажи» – расследования с углубленной детализацией событий» [15, с. 4]. А. В. Колесниченко считает, что даже деление журналистских текстов по жанрам (новостные, «рациональная публицистика» и «эмоциональная публицистика») определяется «решением людьми проблем, в процессе чего происходят события» [8, c. 11]. Г. В. Вирен пишет об отказе журналистики постсоветской России «от некоторых подходов советской печати, в которой многие важные новости приходилось «вылавливать» среди лозунгов и дидактических рассуждений» [2, c. 4]. Однако сегодня герой сюжета нередко возвращает лозунги и дидактические рассуждения в тексты новостей.

Другое дело, что журналистика, представленная, например, в аналитических и бизнес-изданиях («Коммерсант», «Ведомости», «Эксперт» и т. д.), рассказывая об экономике, за редким исключением, обходится без создания образов «человека труда», самое большее, на что можно рассчитывать в деловых медиа, – это упоминание о представителях менеджмента в разных сферах, высшего эшелона управленцев. Однако зрители региональных каналов хотят видеть то, что происходит на территории их проживания. И образ «человека труда», который находится рядом и создает материальные блага и услуги для аудитории региональных новостей, – маркер лояльности информационной службы, с одной стороны, а с другой – показатель ее нужности для аудитории.

Некоторые исследователи отмечают роль стереотипов в восприятии «человека труда». Так, А. М. Юсупова исследует феномен социальных иллюзий, в том числе региональных, частью которых является и образ «человека труда» [16, c. 148–151]. Этот стереотип создан, по мнению исследователя, еще в советское время и является идеологическим клише и учитывает прежде всего представителей рабочих специальностей. Исследователь утверждает, что в «90-х гг. прошлого столетия гуманистический пафос стереотипа “человек труда” был существенно снижен и, как многие идеологические маркеры советской эпохи, подвергнут забвению и даже осмеянию» [Там же: c. 149]. Продолжением иллюзий по отношению к «человеку труда» Юсупова считает и идеализацию жителей сельской глубинки.

Почти не встречаются исследования, где бы на основе принципа территориальной близости регионов, а также связующих их факторов фронтира, общей истории и традиций изучался бы образ человека труда. К тому же многим исследованиям региональной журналистики и региональных информационных полей свойственна герметичность. В них анализируется только конкретный регион, а сопоставление по различным категориям и признакам медиаконтента с соседними регионами, как правило, не проводится. А вместе с тем, вполне разумно применить кластерный подход [4, c. 32]. Ведь выбранные авторами статьи для исследования регионы по уровню экономического и социального развития можно разделить как минимум на два кластера: Республика Крым – Севастополь, вернувшиеся в состав России в 2014 г.; Краснодарский край – Ростовская область. Или Краснодарский край – Сочи – Ростовская область, учитывая амбиции Сочи стать отдельным регионом, городом федерального значения, как Севастополь. Идея системы кластеров по уровню ВВП на душу населения была впервые опубликована в 2013 г. [5, c. 70–86]. То есть мы можем предположить в качестве гипотезы исследования, что образ человека труда и тематика, на основе которой этот образ создается, в региональных кластерах юга России будут схожими. Но, с другой стороны, «в современном экономическом пространстве России города пребывают в состоянии конкуренции» [10]. И в таком случае отражение этой конкуренции в медиа всегда будет сопровождаться подчеркиванием различий, которые авторы данной статьи и пытаются выявить. Тем более что все четыре региона в большей или меньшей степени развивают курортную отрасль.

Необходимость подобного рода исследований важна и с точки зрения констатации девиаций и исправления ситуации на рынке труда. Так, П. В. Кузьмин и В. Э. Вейсова, анализируя составляющие имиджа Крыма, пишут: «Необходимо преодоление социальных флуктуаций, массовой аномалии. Так, грузчики нередко зарабатывают больше, чем преподаватели вуза. Физический труд в большинстве своем оплачивается и, следовательно, ценится выше интеллектуального. Естественно, что самореализация личности в таких условиях вряд ли возможна… Такая ситуация унижает людей, мотивирует на поиск работы вне пределов Крыма. Известно, что в Крыму, особенно в сельской местности, ощущается дефицит учителей, врачей, психологов и др.» [9, c. 111]. Но учителей и врачей не хватает не только в Крыму в сельской местности, но и в мегаполисе Сочи, и в обоих регионах оказывается стартовая поддержка молодым специалистам за счет государственного и регионального бюджетов. В Сочи, например, молодым специалистам компенсируют аренду жилья и даже дарят квартиры (Вести. Сочи. Вып. 23.08.23). Но ни один, ни другой регион, несмотря на свою курортную привлекательность, проблему дефицита кадров еще не решил. И это далеко не последняя «загадка» рынка труда юга России, которая могла бы быть представлена и разъяснена в региональном телевизионном эфире.

Авторами статьи был предпринят первый этап исследования: сделана попытка анализа общих признаков и особенностей выбора тем при репрезентации человека труда в региональных электронных СМИ юга России. Нами также впервые были осмыслены такие понятия, как уровень экспертности регионального телевизионного контента, выявлены наиболее «осведомленные» информационные программы и способы представления в них человека труда.

Тематическое поле авторы определяют как совокупность отраслей, профессиональных сфер деятельности, событий, а также ситуативных поворотов и наиболее частотных нарративов, сопровождающих представление «человека труда».

Методология

В основе исследования положен анализ контента 95 выпусков информационных и информационно-аналитических программ региональных телерадиокомпаний: ГТРК «Таврида» («Вести Крым»; «События недели. Вести Крым»), ГТРК «Севастополь» («Вести Севастополь»; «События недели. Вести Севастополь), ГТРК «Дон» («Вести Дон»; «Дон. Воскресенье»), ГТРК «Кубань» («Вести Кубань»; «События недели. Вести Кубань»; «Утро России. Кубань»), ГТРК «Сочи» (Вести Сочи), НТС («Севинформбюро») и Городской портал Сочи – Sochi 24.TV («Время новостей»), которые выходили в эфир в период июля – сентября 2023 г. Названия компаний-учредителей даны в официальной версии до 1 октября 2023 г., до юридических пертурбаций в системе ВГТРК «Россия», связанных с реформированием регионального вещания.

Основными методами были: контент-анализ и сравнительный анализ. Единица исследования: медиатекст информационного сюжета. Авторы исследования выявили сюжеты, касающиеся «человека труда», и определили тематику и закономерности репрезентации героев и персонажей. Контент-анализ позволил установить наиболее частотные темы, которые становятся фоном для показа человека, а также эксклюзивные темы, которые позволяют говорить о региональной особенности репрезентации. С помощью сравнительного анализа авторы устанавливали, насколько фактор соседства регионов влияет на выбор тематики и представление на ее фоне человека и какие другие факторы могут быть определяющими (редакционные традиции, особенности региональной ментальности, доминирующие направления хозяйственной деятельности, погодные катаклизмы и чрезвычайные ситуации, связанные с политической турбулентностью и международной обстановкой, особенности отношения региональных властей к той или другой профессии в регионе – и, соответственно, поддержка определенных специалистов).

Понятие экспертности, которое становится одним из критериев качественного медиатекста, содержащего репрезентацию «человека труда», авторы понимают как выход журналиста за пределы общего, как правило, поверхностного знания о теме сюжета, часто определенного пресс-релизами от пиар-служб и управлений по информации различных ведомств. Многие исследователи новостей считают ангажированную и направляемую «поверхностность» нежелательным отступлением от нейтральности. В частности, Э. Фихтелиус настаивает на принципе «нейтрального отношения к последствиям», который, на его взгляд означает, что журналист не должен стоять на «чьей-то стороне, и именно в этом суть нашей роли в обществе». То есть для новостей важны и положительные, и отрицательные герои, дело журналиста – транслировать через них значимую для общества информацию в нейтральном ключе [13, c. 167].

В исследовании предпринята попытка разграничить государственный и частный сектор, предпринимателей и наемных работников, выделить способы представления передовиков среди них.

Авторы считают методику сочетания контент-анализа и сравнительного анализа адекватной начальному этапу исследования многогранной темы отражения образа «человека труда» в региональных медиа Юга России.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Мы понимаем «человека труда» как героя материала, где действие сфокусировано на процессе производства товара или услуги, некой новой потребительной ценности. Героем авторы считают участника информационного сюжета, который играет главную роль в создании и развитии информационного повода, персонажами – тех участников сюжета, которые сопровождают героя или противостоят ему, а также играют роли очевидцев события.

Основной вопрос исследования: какие общие и отличительные черты свойственны презентации человека труда в региональном информационном телевизионном эфире четырех южных регионов – Республике Крым, городе регионального значения Севастополе, Краснодарском крае и Ростовской области? Чем отличается сегодняшний взгляд от того, что был в советское время, когда «человек труда», согласно существовавшей идеологии, то есть в обязательном порядке, был главным героем региональных и всесоюзных новостей? Основные категории для изучения: тематика сюжетов, характер коннотации в сюжетах (положительная или отрицательная), уровень авторских интенций и модальность (нейтральный статус сюжета или отступление от него), а также уровень экспертности при презентации «человека труда».

Изучаемый период – июль-сентябрь 2023 г. был выбран потому, что для всех четырех регионов это период «высокого курортного сезона», время наплыва отдыхающих. К тому же этот период был полон самых разных экстремальных ситуаций, на которые должны были немедленно реагировать не только государственные службы, но и региональные средства массовой информации. Кроме того, это «жаркий» период сбора урожая, что, естественно, предполагает большое число сюжетов, связанных с ролью агрария, труженика села.

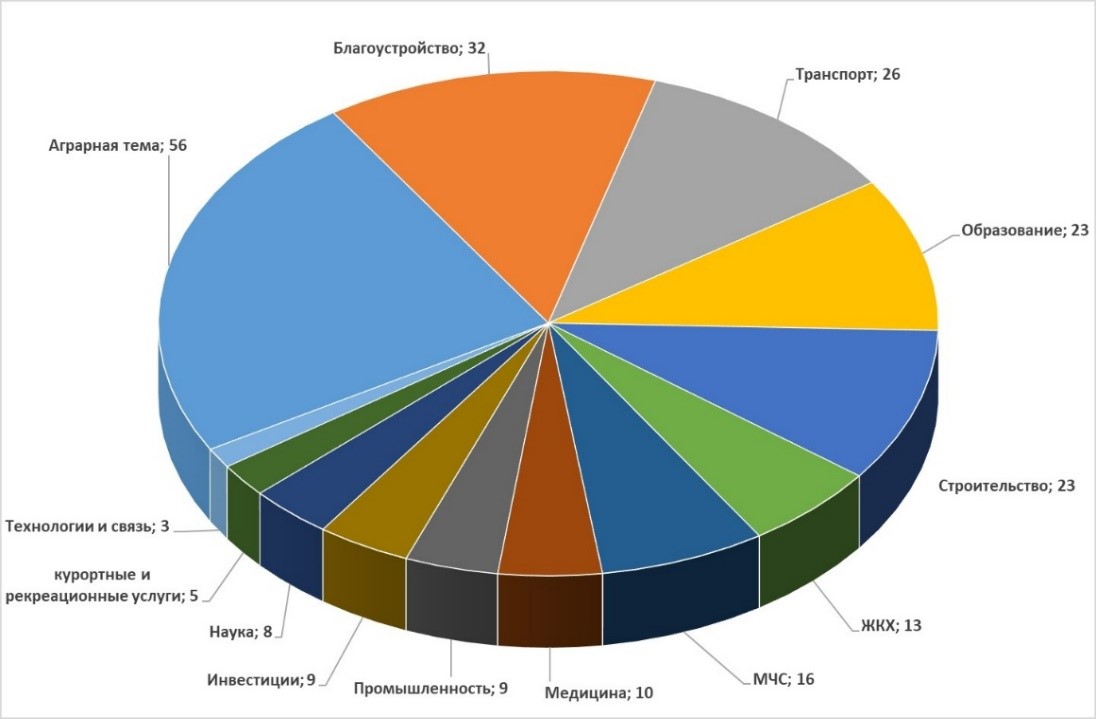

В 95 проанализированных информационных и информационно-аналитических выпусков региональных новостей 233 сюжета были антропоцентричными, то есть с видимым акцентом на роли героя в информационном поводе и присутствием его репортажного (оперативного) портрета. В соответствии с главной целью исследования – анализом тематических полей, на которых презентуется «человек труда», мы определили ведущие направления этой презентации. Мы выяснили, что наиболее частотной в региональных новостях была в этот период аграрная тема – 56 сюжетов.

Далее приоритеты распределились таким образом: благоустройство городских и сельских территорий, архитектура, ремонт дорог – 32 сюжета, транспорт – 26 сюжетов, образование – 23 сюжета, строительство – 23 сюжета, ЖКХ и поставки энергоносителей населению – 13 сюжетов, МЧС – 16 сюжетов, медицина – 10 сюжетов, промышленность (в том числе оборонная) – 9 сюжетов, инвестиции – 9 сюжетов, наука – 8 сюжетов, торговля, услуги, в том числе в курортной сфере – 5 сюжетов, технологии и связь – 3 сюжета. Таким образом, центральный персонаж в арке героев новостных сюжетов на юге России – работник агропромышленного комплекса (в том числе в рыбоводстве и лесной отраслях). Неожиданно скромно в общей статистике представлены строители и сотрудники МЧС, хотя на них во всех четырех анализируемых регионах России лежит большая функциональная нагрузка. Особенно сложным с точки зрения количества экстремальных ситуаций для всех южных регионов был июль-август 2023 г. (наводнения, подтопления, БПЛА, ограничения в логистике при пересечении Керченского пролива). Безусловно, представители этих профессий упоминаются, но они не становятся фигурами первого плана в сюжетах.

Юг России, и особенно Крым и Севастополь, – регионы активного строительства важных инфраструктурных проектов, и поэтому строители тоже могли быть представлены более ярко. Во многом это объясняется относительной закрытостью строек, репортажи с объектов обычно снимаются во время организованных пресс-туров и редко отличаются эксклюзивностью. Герой из области туристического и курортного сервиса не является частым гостем новостей, исключение составляют разве что Вести. Сочи. Но, с другой стороны, работники курортной сферы так или иначе «сопровождают» представление многих других тем (например, ЖКХ, транспорт, инвестиции, медицина), через которые зрителю напоминают об одной из основных задач экономики Юга России. Скорее всего, работа представителя курортной индустрии рассматривается в этих регионах как рутина, естественное занятие и не представляет особого интереса для журналистов. Тем более что презентация этой темы на экране требует журналистского самоограничения. Можно легко попасть в законодательные ножницы, предложив зрителю рекламный или пиар-продукт объектов отдыха вместо нейтральной информации. Следующий график представляет распределение по тематике сюжетов, где встречаются репортажные портреты «человека труда» на протяжении изучаемого периода – июль-сентябрь 2023 г.

Рис.1. Тематика антропоцентричных сюжетов в исследуемых программах

Наиболее частотный тип – это наемный работник в частном секторе. Как правило, он – положительный герой или персонаж. Новости с «большим» количеством отрицательных героев встречаются на городском канале Сочи 24. Среди персонажей – те, кто торгует животными, управляет без необходимых документов водными транспортными средствами, не занимается своевременным вывозом мусора, не готовит в должной мере автопарк к работе на городских маршрутах. У Вести Дон тоже встречаются отрицательные персонажи и герои – руководители предприятий государственного сектора. У НТС (Севинформбюро) предприниматели также могут подаваться со знаком минус. Это, как правило, авторы и заказчики недостаточно проработанных архитектурных проектов, «запоровшие» важные стройки за государственные деньги руководители строительства. Так же, как и руководители городских служб различного уровня. Вести. Дон – «многолюдная» передача. В новостях много образов: и руководители на предприятиях разной формы собственности, и наемные работники. Вести. Дон также занимает ведущее место с точки зрения показа передовых людей нашего времени.

Увидеть, как изменились подходы к репрезентации «человека труда», можно, сравнив сегодняшние новости с теми, что были в 1970-е – 1980-е гг. Сравнить тематическую репрезентацию «человека труда» в сегодняшних новостях и, например, в тех, что были 45 лет назад, на закате «периода застоя», дает возможность программа, которая выходит еженедельно на каналах АНО ТРК «КРЫМ» (Крым 24 и Первый Крымский), – Эпоха с Сергеем Минчиком. Программа транслируется на протяжении пяти лет, и по итогам 2023 г. ее создатели получили Государственную премию Республики Крым. Она строится на основе сюжетов из «Новостей Крыма» тридцати-сорокапятилетней давности. И вот какова картина в представлении передовиков. Практически в каждом (!) из тридцати просмотренных нами выпусков рассказывается о бригадах передовиков и их бригадирах. Слово «социалистическое соревнование» либо просто «соревнование» встречается в каждом сюжете.

Похожие черты, несмотря на совершенно другое качество картинки и монтажа, у материалов 70-х – 80-х гг. прошлого столетия с современной презентацией, безусловно, есть. Обилие официоза, многочисленные совещания и заседания, семинары, слеты, смотры. Но отличий, конечно, больше.

Новости того времени были предельно внимательны к промышленности. Да и строителям в то время, как и в наши дни в Крыму и других южных регионах России, было не до отдыха. Но сегодня внимание зрителей обращают в основном на строителей инфраструктурных объектов, и скандалы, связанные с обманутыми дольщиками, а в «эпоху застоя» главными героями были те, кто строит жилье. В кадре новостей того времени члены бригады строителей дружно идут по направлению к месту работы. Среди строителей много женщин.

Село и его герои в наши дни репрезентуются как отрасль передовых технологий. А в селе конца семидесятых прошлого столетия не менее производственной была важна функция пропагандистская, и ее выполняли лично руководители хозяйств. Они работали с молодежными звеньями, читали лекции о марксизме-ленинизме и преимуществах советского строя. Например, героини сюжета о хозяйстве «Путь к коммунизму» Черноморского района обрабатывают пойманную сейнерами колхоза рыбу. Работницам не дают слово, но их называют всех по фамилиям, а за ними – и капитанов, выловивших рыбу (Эпоха с Сергеем Минчиком. Вып. № 209 от 17 декабря 2023). Значение социалистического соревнования выражается и в текстовом, и в визуальном значении: везде в сюжетах акцент на досках почета с фотографиями передовиков производства.

Тема качества, которая сегодня выделяется разве что в материалах о качестве зерна или молочной продукции, о которых печется Роспотребнадзор, была представлена в новостной повестке информационных программ советского времени как одна из центральных. Передовики на своих предприятиях проводят Дни качества, ставят целью треть продукции выпускать со знаком качества.

Любопытно решена тема транспорта, всегда актуальная для Крыма. Например, сюжет о двухмиллионном пассажире Симферопольского аэропорта, который получил от руководства воздушной гавани букет цветов и бесплатный билет. Счастливчика объявляет командир авиапредприятия, взобравшись на трап самолета, готового к вылету по маршруту Симферополь – Москва. Он представляет собравшимся пассажирам фронтовика, за ратные подвиги удостоенного орденов Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды, майора в отставке Сергея Булыжникова. Герой, конечно, теряется в «массовке» приглашенных к трапу руководителей аэропорта, но встреча двухмиллионного пассажира оказывается хорошим инфоповодом написать телеграмму Леониду Брежневу и пообещать до конца 1981 г. перевезти еще 30 тысяч пассажиров (Эпоха с Сергеем Минчиком, выпуск №209 от 17.12.2023).

Обилие закадрового текста и минимализм в синхронах того времени связан еще и с технической причиной: экономией кинопленки, которая была дефицитом на региональном телевидении даже в период «застоя», так что на синхронах с героями ее явно экономили.

Современные тенденции презентации «человека труда»

Авторы статьи разделили изученные сюжеты по категориям: спонтанные (естественный инфоповод, который создала сама жизнь), медиаусловные (созданные на основе пиар-повода). Медиаусловные, как правило, являются результатом инициативы со стороны пресс-служб различных ведомств, пиар-отделов, рекламных агентств. Деление на медиаусловные и спонтанные события сегодня вполне оправданно. Например, герои и персонажи сюжета об участии Черноморского молокозавода во всероссийском национальном проекте «Производительность труда» (Вести. Крым, 11.07.2023), где информационный повод состоит лишь в декларации намерений завода повысить до 30 % выработку продукции, отличаются от действующих лиц сюжета об уникальных операциях на сердце, проведенных крымскими хирургами (Вести. Крым, 03.08.2023). Интервью главного технолога об оптимизации производства в первом сюжете – не более чем декларация о намерениях, выраженная лексикой делового стиля, а во втором случае это публицистический рассказ о спонтанном, то есть не зависящем от прессы событии, когда в операционной сплелись судьбы спасенной женщины и открывшего новый этап в крымской кардиохирургии молодого врача. Первый инфоповод – медиаусловный и, соответственно, в той или иной форме повторяется в эфире других телеканалов, например, Крым 24. Мы можем назвать такой «репродуцированный» материал (вслед за исследователями московских радиостанций) «оригинальной новостью на основе известного информационного повода» [12, c. 68] или даже сюжетом-«клоном» [6, c. 130].

К медиаусловным мы можем отнести достаточно большое число медиатекстов с инфоповодами: встречи в регионах Юга России жителей с членами Общественной палаты РФ, приемы Депутатов Государственной думы и председателей различных депутатских групп местного парламента, поездки групп губернаторского контроля, а также различные правительственные заседания в регионах. Все эти сюжеты продвигают официальные мнения и оценки. На грани рекламных медиатекстов выглядит массив трансляций о строительстве и введении в эксплуатацию новых объектов размещения туристов, упакованные во фрейм «инвестиции и поддержка социального предпринимателя»; показ различных ярмарок товаров и продуктов во фрейме «поддержка отечественного производителя». В этих сюжетах легко считывается рекомендация покупать демонстрируемую продукцию. К медиаусловным отнесем и различные корпоративные акции бизнес-компаний и НКО во фрейме «социальная ответственность». Такие медиатексты можно назвать «навязчивыми новостями» [17, c. 441]. Их немного в выпусках новостей – от 5,3 до 27 %, но все же они есть.

Среди спонтанного (порождаемого жизнью, хозяйственной деятельностью региона) контента в весенне-летнюю и осеннюю пору в выпусках «Вести Крым», «Вести Дон» и «Вести Кубань» доминируют сюжеты на аграрную тему. Действие разворачивается в ежегодно повторяющихся обстоятельствах – на уборке урожая. В эфире мы видим образы фермеров – владельцев земли, механизаторов, рабочих, представителей науки – селекционеров. Особенно по сюжетам «Вести Дон» видно, как происходит смена поколений в сельском хозяйстве. На экране – молодые и даже юные главные агрономы и руководители сельскохозяйственных предприятий. При этом «Вести Дон» отличает зрелость корреспондентов и ведущих выпусков, их экспертный подход к темам сельского хозяйства, и не только. Экспертность – это степень глубины понимания журналистами исследуемого материала. Здесь новое подается на основе знания накопленных традиций, с основательным представлением об истории вопроса. Сюжетом экспертного характера можно называть специальный репортаж о выпуске мальков в водоемы «Царь-рыба возвращается в водоемы» (Воскресенье. Дон, 16.07.2023). Это действительно «журналистика погружения»; корреспондент Ангелина Буланова рассказывает, что происходит с икрой белуги – «рыбы, пережившей мамонтов и ледниковый период». Этот сюжет – о малоизвестном широкому кругу зрителей процессе дойки белуги и танцах осетра в Батайском хозяйстве, строительстве нерестовых каналов. На всех этих процессах трудятся рыбоводы, селекционеры, ихтиологи. Повествование настолько глубокое и захватывающее, что сюжет смотрится как научно-популярный фильм с высокой долей нового знания для зрителя. Медиатексты отличаются информационной плотностью, вербальной и невербальной активностью журналиста в кадре, грамотной стилистикой, авторскими метафорами, представлением бэкграунда темы.

Сводки о количестве собранного зерна и других видов урожая отражены практически в каждом новостном выпуске трех вышеупомянутых выпусков новостей. Город федерального значения Севастополь не участвует в соревновании производителей сельхозпродукции – репортажи о сельхозпроизводстве в эфире и государственной ГТРК «Севастополь» («Вести Севастополь»), и частного НТС («Севинформбюро») встречаются крайне редко даже в разгар страды. Исключением становится винная тема, анализ инвестиций в развитие виноградников и производство вина.

«Вести. Кубань» (выпуск 12.07.2023) рассказывает о Кубани как ведущем регионе по развитию питомников. Господдержка виноградарства и виноделия (более одного миллиарда государственных инвестиций, вложенных за последние несколько лет) позволила полностью решить проблему импортозамещения посадочного материала. Тема импортозамещения одинаково популярна в медиатекстах всех изучаемых регионов, однако если в Крыму это рассказ о развитии какого-либо аграрного бизнеса со старта, с «нуля», то в Ростовской области и Краснодарском крае это тема совершенствования традиций благодаря государственным инвестициям.

В Крыму большую роль в информационном поле играют «прорывные» сюжеты, отражающие достижения, которых не было еще несколько лет назад. Так, «Вести Крым» (выпуск 12.07.2023) рассказывает об успехах производителей крымских сыров на гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве.

Тема транспорта и логистики также объединяет четыре южных региона – Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовскую область, через эти регионы люди добираются к месту отдыха или возвращаются из отпуска домой. В июле 2023 г., после второй террористической атаки на Крымский мост, информация о режиме его работы в телевизионных выпусках «Вести Крым» встречается почти ежедневно, в выпусках «Вести Кубань» и «Вести Дон» – в зависимости от экстремальности ситуаций. Инфоповоды о пуске дополнительных поездов в Крым, открытии альтернативного пути с полуострова и на полуостров с помощью паромной переправы и на БДК (больших десантных кораблях) тоже одинаково важны для всех регионов. «Вести Крым» в выпуске за 14.07.2023 сообщают о расширении дороги к пункту пропуска Джанкой и строительстве трассы из Запорожской области в Крым. Тема ремонта автодорожных магистралей и межрегиональных дорог, по которым можно проехать, минуя главные трассы, транслируется в эфире «Вести. Дон» (Вып. 13.07.2023). Соответственно, на экран выводятся образы железнодорожников, сотрудников служб безопасности, дорожных инженеров и рабочих.

Ко Дню железнодорожника «События недели. Вести Крым» (Вып. 07.08. 2023) подготовили сюжет о буднях обходчиков, механиков, машинистов, проводников. Сюжет полон «лайфовых» моментов, звуков и голосов железнодорожных депо и вокзалов, понимания трудностей работы людей, связанных с вопросами безопасности и многократным возрастанием пассажиропотока на железнодорожном транспорте. Итоговая воскресная программа «События недели. Вести Крым» почти всегда осмысливает информационные поводы в художественно-публицистическом, очерковом формате.

Ко дню металлурга в программе «События недели. Вести. Крым» за 16.07.2023 был показан сюжет «Стальной характер» о Керченском металлургическом заводе – единственном в Южном федеральном округе предприятии по производству рельсов и стрелочных переводов. В сюжете рассказывается о династиях металлургов, сталеваров. «Ковш с раскаленным металлом проносится над цехом, – рассказывает корреспондент Дарья Першина. – Здесь работают люди со стальным характером».

Тему промышленности и инвестиций в производство ярко и масштабно презентует программа «Вести Дон». Это и отгрузка деталей, произведенных на ПО «Атоммаш» для китайской атомной станции (вып. 11.07.2023), и участие ростовских предприятий в международных инвестиционных форумах в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. «Рекордный урожай инвестиций планирует собрать ростовский регион. Ростовская область увозит десятки контрактов», – звучит в сюжете с Екатеринбургского инвестиционного форума. Лексема, которая встречается часто, – «масштабировать». В новостях «Вести Дон» утверждают, что «предприятия Ростова масштабируют свое производство» (Воскресенье Дон. Вып. 16.07.2023). Пафос действительно делает похожим современный медиатекст в региональных новостях на текст эпохи социалистического реализма.

Лексема «масштабировать» звучит не только в историях о крупном бизнесе. Так, всегда позитивно и на всех изучаемых каналах представлена тема социального предпринимательства. Например, масштабировать свой бизнес собирается и Ваня Сорокин – пятнадцатилетний фермер, которому В. В. Путин подарил систему «Электропастух» для выпаса коз. Президента впечатлил пример подростка и его сознательное и серьезное отношение к фермерству, производству сыра и творога (Вести. Дон. Вып. 15.07.2023). Сюжеты о социальном предпринимательстве становятся все более частыми в новостях, что является косвенным свидетельством накопления социального капитала и его использовании в обществе [17, c. 23].

Традиционные отрасли промышленности часто показаны с неожиданной стороны. В эфире «Вести Дон» (вып. 12.07.2023) речь идет о нехватке швей в связи с уходом иностранных брендов и активизацией отечественной швейной отрасли. Предприятие в Батайске платит швеям до 150 тысяч рублей и при этом с трудом находит специалистов, хотя обучает бесплатно всех желающих.

Таким образом, «Вести Дон» показывают возможность получения доходов, а также доступность творческой реализации. Под творческой реализацией подразумевается: «во-первых, широкие возможности получения образования, профессиональной подготовки и переподготовки… Во-вторых, широта предложений на рынке труда. В-третьих, возможности осуществления предпринимательской деятельности, в том числе и в узко-нишевых направлениях. В-четвертых, более высокое инновационное развитие, при котором идеи, новации скорее находят свое применение» [10].

У «Вести Крым» с промышленностью так же, как и с сельским хозяйством, связаны «прорывные» сюжеты, то есть представление успехов в отраслях, о которых, казалось, в Крыму уже забыли. Так, сюжет в выпуске от 12.07.2023 рассказывает о церемонии принятия в состав Черноморского флота малого ракетного корабля «Циклон». Впервые за 25 последних лет корабль такого уровня сложности создан на Керченском судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы. «Корабль выдержал, мы выдержали», – говорят технологи и конструкторы о своем первенце.

«Вести Севастополь» поддерживают тему исторической памяти буквально в каждом выпуске, такого мы не увидим в телевизионных новостях ни одного из изучаемых регионов. Это прежде всего нарратив о восстановлении памятников и монументов, посвященных истории Севастополя. На экране чаще, чем где-либо в других регионах, появляются реставраторы и строители, специализирующиеся на проведении реставрационных работ. А также репортажи с заседаний художественно-архитектурного совета, с помощью которого общественность не дает власти принимать поспешные и недальновидные решения о формировании облика города. Образ архитектора заметен в выпусках «Вести Севастополь» и «Севинформбюро» как нигде в других программах изучаемых регионов. И это в какой-то степени отражение демократического подхода к управлению, видно, что к профессионалам в области архитектуры в городе власть прислушивается. Это убедительная иллюстрация к тезису о том, что «культура влияет на экономическое развитие, но не детерминирует его» [1, c. 8]. Во всяком случае, ни в одном из изучаемых регионов за обозначенный период не было такого количества сюжетов об общественных слушаниях на тему благоустройства и архитектурных дискуссий.

Сюжеты об удивительных людях и историях их успехов часто подготовлены в жанре оперативного портрета, то есть портрета на фоне значительного события, например юбилейной даты. «Вести. Севастополь» и «Вести. Крым» делают портретные зарисовки в новостях гораздо чаще, чем «Вести Дон», «Вести Кубань» и «Вести Сочи». Характерный пример оперативного портрета – материал о композиторе Борисе Миронове, которому исполнилось 90 лет (Вести. Крым. 11.07.2023). С одной стороны, формат оперативного портрета страдает некоторой избыточностью, неуместной в новостях, но с другой – такие материалы приближают новости к зрителю благодаря простоте, душевности и неформальности общения журналистов, героев и персонажей, позволяют показать известного в регионе человека с неожиданной стороны.

Если речь идет о юбилеях известных людей, то «материковые» коллеги менее сентиментальны и ограниваются устной информацией с поздравлениями в конце выпуска. Есть, конечно, исключения: сюжет о ярком и талантливом юбиляре – хирурге-онкологе профессоре Шапошникове, которому исполнилось 85 лет, но он по-прежнему оперирует, учит, пишет научные статьи, книги и стихи (Вести Дон. 9.08.2023).

Тема отдыха, курорта, сервиса на курорте актуальна для всех четырех регионов. Так же, как и при виртуальном соревновании по сбору урожая, регионы отчитываются в эфире количеством отдыхающих, загрузкой отелей, глубиной бронирования в местах размещения. Образ спасателя на общественном пляже остается центральным. Целая серия репортажей о работе спасательной службы при экстремальных ситуациях и с целью их предотвращения была показана в программах «Вести. Сочи», «Вести Крым», «Вести. Кубань», «Вести. Севастополь».

Объемно представлена в эфире тема науки с репрезентацией героя-ученого. «Вести. Севастополь» (14. 07.2023) рассказывают, как зоологи из Донецка изучают крымских пауков. Центральные образы многих сюжетов – руководители археологических и геодезических экспедиций, их помощники-волонтеры, научные сотрудники. Образ археолога достаточно типичен, потому что по всему полуострову работают археологические экспедиции. Так, «Севинформбюро» в выпуске 15.07.2023 рассказывает о работе подводных археологов в районе Судакской крепости и выставке их находок. «События недели. Вести Севастополь» (16.07.2023) вместе с геологами, археологами и геофизиками изучает берега Херсонеса Таврического на предмет угрозы обрушений, сюжет рассказывает об измерении сопротивляемости горных пород штормам. Ученые ЮФУ предлагают новую разработку – «глубинное око» – гидролокатор, который позволяет сканировать дно рек и морей, в том числе на предмет обнаружения беспилотников (Вести. Дон. 09.08.2023).

Наибольшее среднее число сюжетов в выпуске, связанных с показом темы труда и «человека труда», было в изучаемом периоде у «Вести. Сочи», «Вести. Дон» и «Вести. Крым». В «Вести. Сочи» доминирует представленность работников сферы услуг, которых в общем числе сюжетов (см. график 1) не так много.

Среди исследованных выпусков нам представляются наименее нейтральными «Вести. Кубань», «Вести. Севастополь» и «Время новостей» (Сочи24). Но если в кубанских «Вестях» акцент сделан на негативности события, то в севастопольских – на идеологическом значении событий, мыслей и поступков героев и персонажей. Под негативностью в данном случае мы понимаем и неблагоприятное для жизни людей событие, и отрицательное отношение к тому или иному явлению и, соответственно, человеку, через которого оно проявляется. Часто негативность становится маркером реалистичности событий и героев, особенно в региональных, часто погруженных в «перформанс», создаваемый пресс-службами властей. Когда события и герои лишены идеологической «тонировки», мы видим жизнь, какой она является на самом деле. Другое дело, что «передозировка» негативной информации меняет представление о жизни на территории вещания не в лучшую сторону.

Так, в выпуске «Вести Кубань» (11.07.2023) почти все сюжеты с признаками спонтанности: стихия, убийство начальника отдела по мобилизационной работе – бывшего командира подводной лодки «Краснодар», взрыв газа, борьба жительницы Краснодара за ремонт и денежную компенсацию после подтопления, борьба владельцев квартир «комариной столицы» Кропоткино за выживание, а обитателей поселка Лазурный в Краснодаре – за газ и новую дорогу. На весь выпуск 11.07.2023 только два позитивных сюжета: об авиарейсах в Грузию и об успехах станкостроителей Кубани на выставке в Санкт-Петербурге. Выпуск завершает тревожный сюжет о непогоде в Краснодаре и работе спасателей в условиях чрезвычайной ситуации. Ведущая в студии нередко прибегает к несвойственной новостям лексике: «ужасный», «жуткий», «волнующий». Для «Вести Кубань», действительно, характерны особые стилистико-языковые признаки, например, использование таких слов и выражений, как «жуткая погода, страшное наводнение». Даже половину сюжетов этого выпуска с негативной окраской было бы сложно представить в выпусках новостей, например «Вести Севастополь». Последние в основном позитивно заряжены, в них люди живут и работают почти всегда «как надо». У «Вести. Крым» негативных новостей тоже немного, обычно не больше двух, даже если речь идет об итоговом выпуске за день.

Из всех рассмотренных новостей «Вести. Кубань» больше других специализируются на показе экстремальных новостей и проблемных сюжетов. Вряд ли можно назвать такое программирование приверженностью известному принципу «C stories in journalism: crime, crisis, catastrophe and celebrity» [6, c. 136]. Это, скорее, принцип 3С. Потому что «звездных» личностей в «Вести. Кубань» не так много, как в «Вести. Сочи», где телезрителей постоянно знакомят с заезжими знаменитостями и транслируют масштабные зрелища на федеральной территории «Сириус». Но что касается первых трех С, то в выпусках «Вести. Кубань» они представлены в достаточном объеме. Так, в выпуске за 12.07.2023 показано наводнение в Туапсинском районе, где потоком воды уносит людей и здания. Сюжеты рассказывают о работе спасателей, эвакуирующих людей. Но при общей негативной картинке остаются оптимистичными герои-спасатели и персонажи – те туристы, кто все же хочет добраться до моря и проводит часы в автомобильной пробке. В выпуске «Вести. Кубань» от 13.07.2023 снова негативная информация – о ремонте дома после взрыва газа, круглосуточной работе сотрудников ЖКХ на дорогах после прорыва канализационного коллектора. «Вести. Кубань» за 15.07.2023 также показывают набор сюжетов о чрезвычайных ситуациях. Спасатели обнаружили утонувшего во время наводнения подростка, губернатор края посещает затопленные села, ставит цель «вернуться к нормальному образу жизни» и предотвратить повторение таких ситуаций, в том числе построить новые коллекторы.

Во время экстремальной ситуации оперативно и на высоте задач новостной журналистики работает и программа «Время новостей» (Сочи 24, 11.07.2023). Но даже в тех редких случаях, когда главного героя этих новостей – губернатора нет в эфире выпуска, он там все равно присутствует. На него ссылаются, его роль в решении той или другой ситуации подчеркивают. Таким образом, программа подтверждает тезис о приоритетном интересе СМИ «получить государственный заказ на информационное сопровождение органов власти» над качеством продукции [7, c. 85].

ВЫВОДЫ

Анализ тем, презентующих человека труда в эфире четырех регионов Юга России, позволил выявить некоторые очевидные тенденции. Наиболее фундаментальными, академичными и экспертными остаются «Вести. Дон», особенно в темах сельского хозяйства, промышленности, инвестиций и технологий. Наиболее публицистичными, яркими с точки зрения нарратива – «События недели. Вести Крым», наиболее насыщенными негативной информацией и приближенными к самой сути понятия «новости» – «Вести. Кубань», но при этом новости Краснодарского края насыщены эмоциональными оценками журналистов. «Вести. Севастополь» – наиболее сентиментальная программа, делающая акценты на портретах людей, сохранении исторической памяти, традиционного облика города. «Сочи 24» – канал, транслирующий сюжеты, более напоминающие презентацию-отчет о действиях властей по управлению городом. «Вести. Сочи» – наиболее эстетичная в визуальном плане программа, в полной мере поддерживающая курортную специализацию на территории вещания.

Исследование выявило приоритетную важность для презентации «человека труда» определенных тем и событий. Среди них: межрегиональные и международные события (форумы, конференции); отраслевые сезонные производственные процессы (например, в сельском хозяйстве и курортной сфере); «прорывные» производственные достижения в некоторых отраслях промышленности (судостроение, машиностроение, автомобилестроение, новые технологии, оборонная промышленность); общественные обсуждения, связанные с появлением новых объектов и благоустройством территорий; события, связанные с вопросами безопасности на транспорте в связи с СВО, дорожным строительством и различного рода экстремальными ситуациями природного и техногенного характера. В отличие от соцреализма в телевизионном эфире в советские годы, сегодняшний нарратив с «человеком труда», конечно, выглядит более реалистично за счет присутствия негативных материалов, репортажей о критических моментах в жизни регионов. Однако мы не видим на экране соревновательного нарратива, передовики встречаются в сюжетах, но крайне редко, исчезла традиция коллективного производственного соревнования (звеньев, в том числе молодежных, передовых бригад). По-прежнему в эфире достаточно официоза, показа различных совещаний, семинаров, слетов, смотров. Освоение передовых технологий и показ на этом фоне человека, работающего в сельском хозяйстве, – сегодня лейтмотив «аграрных сюжетов». 30–40 лет назад успехов добивались пропагандистски подкованные, идеологически осведомленные труженики села. Строительство в эпоху регионального телевидения было беспроблемной отраслью с весомой долей женского труда. Тема качества отдельно не артикулируется в наши дни, герой презентуется на фоне борьбы за качество лишь эпизодически. Однако герой сегодня, в отличие от «человека труда» прошлого, больше разговаривает в кадре, он многоголосен, и слово предоставляется не только «лучшим» и «ударникам производства», но и «рядовым труженикам», закадрового текста с журналистским пониманием события стало значительно меньше. Сегодня, скорее, пересказ фабулы события и роли в нем героя, а не пересказ значения события для идеологической модели общества становится обязательным ритуалом новостей. Однако нельзя сказать, что герой не идеализируется вообще. Но не так, как в эпоху социализма, когда образ «человека труда» именно «наговаривался», «рисовался», идеализировался до нужного схематического портрета.

Данные, полученные нами после мониторинга жарких во всех отношениях июля и августа 2023 г., позволяют сделать вывод, что темы, на фоне которых репрезентуется «человек труда», а также инфоповоды могут быть одинаковыми в электронных медиа Юга России, однако степень проникновения в событие, проблему и характер их подачи, модальность сюжетов во многом определяют различия между героями и персонажами выпусков в регионах.

Конечно, во многом на характер презентации «человека труда», традиции подачи этой темы на экране влияют и косвенные факторы: топ-менеджеры редакций с разным опытом работы на телевидении, с различными требованиями; журналисты с различным опытом, характерами, навыками. И, возможно, следующая ступень исследования должна быть связана с экспертным опросом сотрудников редакций. Настоящее исследование показало, что зритель имеет дело с различной подачей этой темы на региональных каналах четырех южных регионов. И этот вывод можно считать отправной точкой для дальнейшего комплекса исследований.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В перспективе авторы исследования поставили целью выявить, какие факторы, кроме тематических, и в какой степени влияют на создаваемый в электронных медиа образ «человека труда» и насколько он отличается в регионах-фронтирах. Прежде всего представляет интерес более сложный анализ по выявлению связи основных показателей экономического роста в регионах (в соответствии с моделью Р. Солоу) с презентацией образа современника – «человека труда» на телевизионном экране. Такие исследования никогда прежде не проводились; видимо, авторам данной статьи имеет смысл их начать.

References

- Auzan A. A. Sociokul’turnaya ekonomika: kak kul’tura vliyaet na ekonomiku, a ekonomika – na kul’turu: kurs lekcij [Socioculteral economy: how the culture inspires to economy, and economy – to culture]. Moscow, Ekonomicheskij fakul’tet Moscow St. Univ. Publ., 2021. 200p

- Viren G. V. Principy` sozdaniya novostny`x tekstov v rossijskix informacionny`x agentstvax. Avtoreferat dissertacii. [Principles of creating news texts in Russian news agencies. Abstaract of thesis]. Moscow, 2011. 28

- Zhurnalistika v informacionnom pole sovremennoj Rossii. Dolzhnoe i real’noe [Journalism and information field of modern Russia], 2 ed. Moscow, Aspekt Press. Publ, 2019. 176 p.

- Grigor’ev L. M., Maĭhrovich M. Ya. Teorii rosta i realii poslednih desyatiletiĭ [The theories of growth in the latest decades]. Voprosy ekonomiki, 2023, no 2, pp. 18–42.

- Grigor’ev L. M., Parshina E. N. Ekonomicheskaya dinamika stran mira v 1992—2010 year: neravnomernost’ rosta [Economy dynamic of the world’s countries in 1992-2010: inequality of the grouwth]. Vestnik Sankt-Petersburgskogo universiteta. Ekonomika,2013, 4, pp. 70–86.

- Zemlyanova L.M. Zhurnalistika i kommunikativistika. Konceptualizaciya medijnyh processov v sovremennoj zarubezhnoj nauke. [Joutnalism and communications. Conceptualisation of the media processes in tne modern science ]. Moscow, MediaMir Publ, 2012. 188p.

- Kozun A., Bajtimerova S., Bogomazova L., Grigor’eva E.. Problemy rossijskoj ekonomicheskoj zhurnalistiki. [The problems of the Russian economic journalism]. MediaАl’manah, 2018, Vol. 88, no.5, pp.82–91.

- Kolesnichenko A. V. Osnovy` zhurnalistskoj deyatel`nosti [Basics of journalism]. 2 ed. Moscow, Yurajt Publ, 2018. 341 p.

- Kuz’min P.V., Vejsova V.E. Imidzh regiona i faktory ego formirovaniya: (na primere respubliki Krym) [The image if the region and the factors of its formation]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni Vol. I. Vernadskogo. Filosofiya. Politologiya. Kul’turologiya, 2020, Vol 6 (72). no. 1, pp. 106–115

- Retivyh I. Tvorcheskaya realizaciya kak faktor imidzha territorii [The creative realization as the factors of territory image]. Gosudarstvennaya sluzhba, 2015, no. 4 (6). Available from: https://pa-journal.igsu.ru/articles/r91/3207/ (accessed: 02 October 2023).

- Samartsev O.R., Latenkova V.M., Sleptsov N.A. Strukturnye i semioticheskie osobennosti virtual’nogo narrativa v immersivnyh proektah RIA.Lab [Structural and semiotic features of virtual narrative in immersive RIA.Lab projects]. RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism, 2022, no 27 (2), pp. 414–424.

- Sovremennoe radio v Rossii [The modern radio of Russia] / ed. G. G. Shchepilova, L. A. Kruglova. Moscow, Aspekt Press Publ, 2021. 160 p.

- Fixtelius E. Novosti. Slozhnoe iskusstvo raboty` s informaciej [The complex art of working with information]. Moscow, MediaMir Publ., 2008. 200 p.

- Chelovek truda v ob»ektive media: sbornik nauchnyh materialov [The Working Man in the Media Lens: A Collection of Scientific Materials]. Stavropol’, Stavropol Paragraf Publ., 2022. Available from: https://www.elibrary.ru/item.asp?selid=49977972&id=49977717 (accessed: 02 October 2023)

- Shostak M.I. Reportyor: professianalizm i e`tika [The reporter: professionalism and ethics]. Moscow., RIP-Holding Publ., 2001. 91p.

- Jusupova A.M. Stereotip «chelovek truda» V regional’nom publicisticheskom diskurse [The Stereotype of the “Working Man” in Regional Publicistic Discourse]. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014, Vol 26 (355). Filologija. Iskusstvovedenie. no. 93, pp. 148–151

- Ju Y. Issue Obtrusiveness and Negative Bias: Exploring the Moderating Factors for Asymmetric News Coverage of the Economy. Asian Journal of Communication, 2014, no 24, pp. 441–455.